さて、矯正治療が始まってしばらく経過し、装置にも慣れたころ“顎間ゴム”が登場します。

小さなゴムですが、これが歯並びやかみ合わせの改善にとても重要です。治療が順調に進むかどうかがかかっている、と言っても過言ではありません。

今回は、Step2で登場する”顎間ゴム”の目的とメリット、Step2とはどんな狙いがあるのか、治療の裏側についてご説明します。

ゴムをかける方向や使う時期によって、目的や狙う効果が異なる”顎間ゴム”

顎間ゴムは通常、矯正に伴う歯の動きを助けます。

個々の歯をまっすぐに並べるという意味で、ワイヤーは優秀ですが、顎間ゴムは上下に渡ることから、アーチ状のワイヤーだけでは動かせない方向へ歯やあごを少しずつ動かすために使います。

例えばかみ合わせのズレを修正したり、歯を前方向や後ろ方向へ動かしたいときに、顎間ゴムをうまく使うと効率的に動きます。また、治療の最終段階でゴムをかけるときは治療の仕上げとして、細やかに上下の歯をきっちりと咬ませる目的で使うこともあります。

ゴムはかける方向によって、Ⅱ級ゴム、Ⅲ級ゴム、上下ゴム(Up and Down)など名前が付いています。

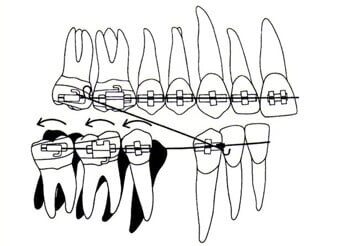

今回、Step2では、下の前歯から、上の奥歯に向かって斜めにかける使い方(Ⅲ級ゴム)をします。

“たわみ”を取るのに、とても効果的なⅢ級ゴム

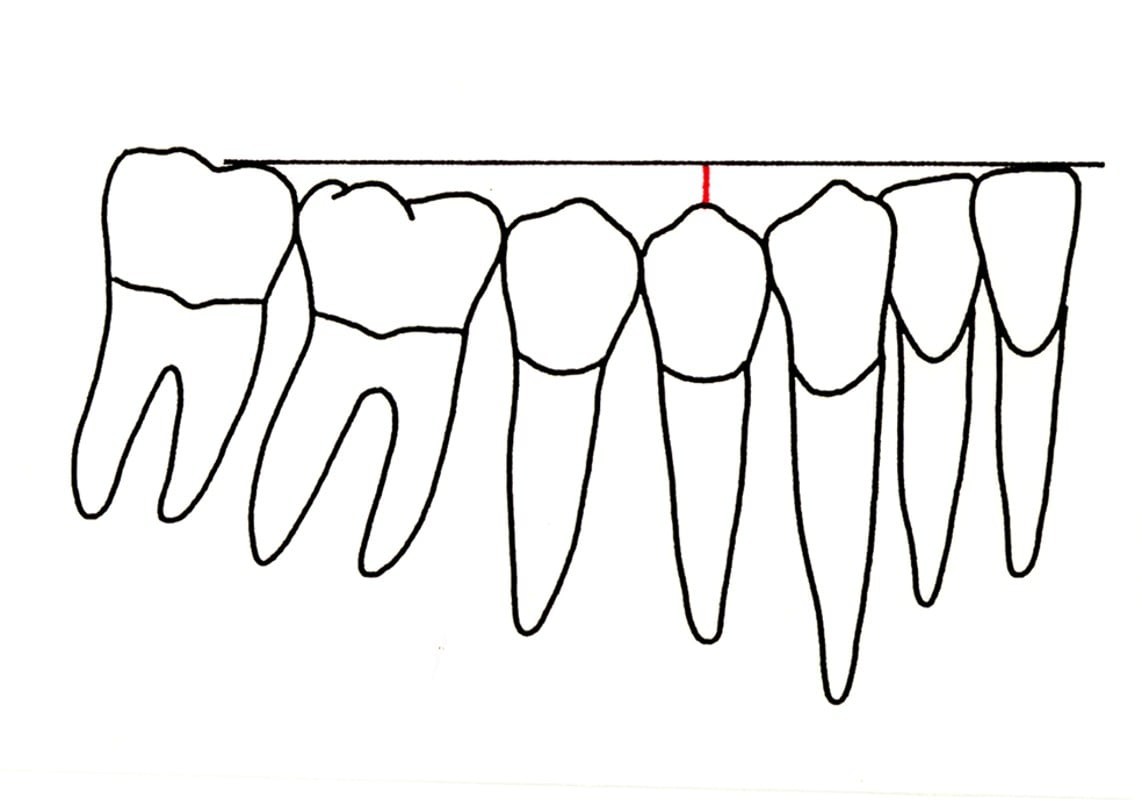

通常、下あごの歯列を頬側(側方)から見ると、犬歯から奥歯にかけて下方に緩やかに湾曲しています。この“たわみ”のことを“スピー湾曲”と言います。 Step2に続くStep3では犬歯を後方へ下げる(遠心移動)のですが、犬歯をスムーズに後退させるためには、ワイヤーにゆがみやたわみがなく、まっすぐになっている必要があります。そのために大切なのは、このStep2で“スピー湾曲”がきっちり取れている、ということなのです。顎間ゴムを下の犬歯の手前にあるフックにかけることで、ワイヤーの前方が引き上げられます。そうすると形状記憶合金のワイヤーの働きで歯列のスピー湾曲が取れ、まっすぐになっていくのです。この顎間ゴムの作用は非常に重要で、患者さんにがんばって使ってもらわなければ、なかなかワイヤーのたわみは取れていきません。

Step2に続くStep3では犬歯を後方へ下げる(遠心移動)のですが、犬歯をスムーズに後退させるためには、ワイヤーにゆがみやたわみがなく、まっすぐになっている必要があります。そのために大切なのは、このStep2で“スピー湾曲”がきっちり取れている、ということなのです。顎間ゴムを下の犬歯の手前にあるフックにかけることで、ワイヤーの前方が引き上げられます。そうすると形状記憶合金のワイヤーの働きで歯列のスピー湾曲が取れ、まっすぐになっていくのです。この顎間ゴムの作用は非常に重要で、患者さんにがんばって使ってもらわなければ、なかなかワイヤーのたわみは取れていきません。

すき間を閉じる上で大切な下の奥歯の“up-right”

顎間ゴムの効果の2つ目として、たわみを取ることに加えて重要なことがあります。

それは、下の奥歯の“up-right(アップライト)”です。

先ほど、下あごの歯列には“スピー湾曲”というたわみがあることを説明しましたが、このスピー湾曲の原因の一つとして、下の奥歯は、下あごの骨に対して、やや前方に傾斜した状態で生えているということがあります。歯科用語で、下顎大臼歯が近心傾斜している、と言います。

この奥歯(臼歯)の近心傾斜は治療の上ではやっかいです。

図のように、奥歯と前歯のすき間を閉じようとしたときに、近心傾斜した状態のままスペースを閉じようとすると、臼歯は頭(歯冠)だけが倒れこんでしまいます。咬む力というのは、垂直に力がかかりますので、受け止める下の奥歯は、下あごの骨に対してできるだけ、90度=整直した状態(up-right)へ起こしておく=up-rightさせることが大切なのです。

この下の奥歯のup-rightを達成するために最も効果的なのが、使っていただくⅢ級ゴムです。アーチ状のワイヤーの前方部をしっかりと引き上げることで、奥歯をきちんと整直させます

抜歯スペースが元より広がる!?下顎臼歯のup-rightの副効果

さて、このStep2でのⅢ級ゴム、サボらずお使いいただくと、もう一つさらに良いことが起こります。

それは、下の抜歯スペースが、抜いた当初より広がる、ということです。治療中の患者さんの中にはお気づきの方もいるかもしれませんね。

でも、ちょっと待ってください。矯正治療のゴールはきれいに並んだスペースのない歯列、なのですから、閉じなければいけないスペースが大きくなることは、元より大変になってるんじゃないの?という声が聞こえてきそうです。

しかし、これは大丈夫です、心配しないでください、想定済みです(笑)そして、これもまた狙っている効果なのです。

Ⅲ級ゴムを頑張って使っていただく治療計画になっている=下の前歯をしっかりと下げる(後退させる)必要がある、ということなのです。

しっかりと前歯を下げるためには、それだけ広いスペースが必要。そのため、抜歯スペースが広がることは大歓迎です。このスペースを活かすことで前歯をより後退させることができ、口元の印象をよりスッキリさせることができます。また、前歯をしっかり後退させ、良い角度に整えていくことは、見た目の改善に加え、かみ合わせや最終的な歯列の安定につながっていくのです。

しっかりとした準備が良好な治療結果のかなめ

すっかり長くなってしまいました。下の歯の一部にしかブラケット付けない上に、地味なStep2。一体何をしているんだろう、順調なんだろうか?とご不安に思われてしまうこともあるかもしれません。すみません、先に言っておきます。Step2で見た目にわかる劇的な歯列の改善は起こりません。(ドクターから見ると、下の奥歯のup-rightは大変重要な改善なのですが…)

レベルアンカレッジシステムの治療では、待ちわびたフィナーレに最高の状況がやってきます。Step1から準備を始め、地道にStep2,3,4と進み、準備万端の状態でStep6を迎えます。上の前歯を下げる、ということは矯正治療でもっとも審美的に改善し、患者さんに変化を感じていただける瞬間です。

ただ…7つのステップがある中で、その6番目が上の前歯の後退でして…すみません、もうしばらくご辛抱ください。

矯正治療では、上の前歯を後退させるときに、もっとも治療の反作用が出てきます。この反作用の影響がないように治療を進めていくことが大切で、地味に見える一つ一つのステップが、反作用に対する事前準備であり、入念な準備が最善の結果に繋がります。ご理解いただけたら幸いです。

まとめ

•Step2では、顎間ゴム(Ⅲ級ゴム)が登場。おサボりは、治療効果に大きな影響が…

•歯列の“たわみ=スピー湾曲”が残ったままだと、Step3で犬歯がスムーズに下がらないため、まっすぐになることが大切

•下の奥歯の近心傾斜が取れ、しっかり“up-right”すると、最終的な咬合が安定し、長期安定につながる

•下の奥歯をしっかりup-rightさせると、抜歯スペースが元より広くなり、より下の前歯を下げることができ、そして口元がスッキリと

•Step1~Step5は、治療のメインである“上顎前歯の後退”を成功させるための入念な事前準備も兼ねている

長くなってしまったので、別の記事に顎間ゴムの正しい使い方をまとめてみました。よろしければお読みください。

お付合いくださりありがとうございました。

コメント